Sie finden hier das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), das am 16. Juli 2021 (BGBl. 2021 I Seite 2970) erlassen und am 28. Juni 2025 in Deutschland in Kraft getreten ist. Dieses Bundesgesetz heißt mit vollem Namen Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen und zur Änderung anderer Gesetze.

Die häufigen Fragen sowie der interaktive »BFSG Check« erleichtern Ihnen den Zugang und ermöglichen eine erste Prüfung, ob Sie betroffen sind.

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70), kurz European Accessibility Act (EAA).

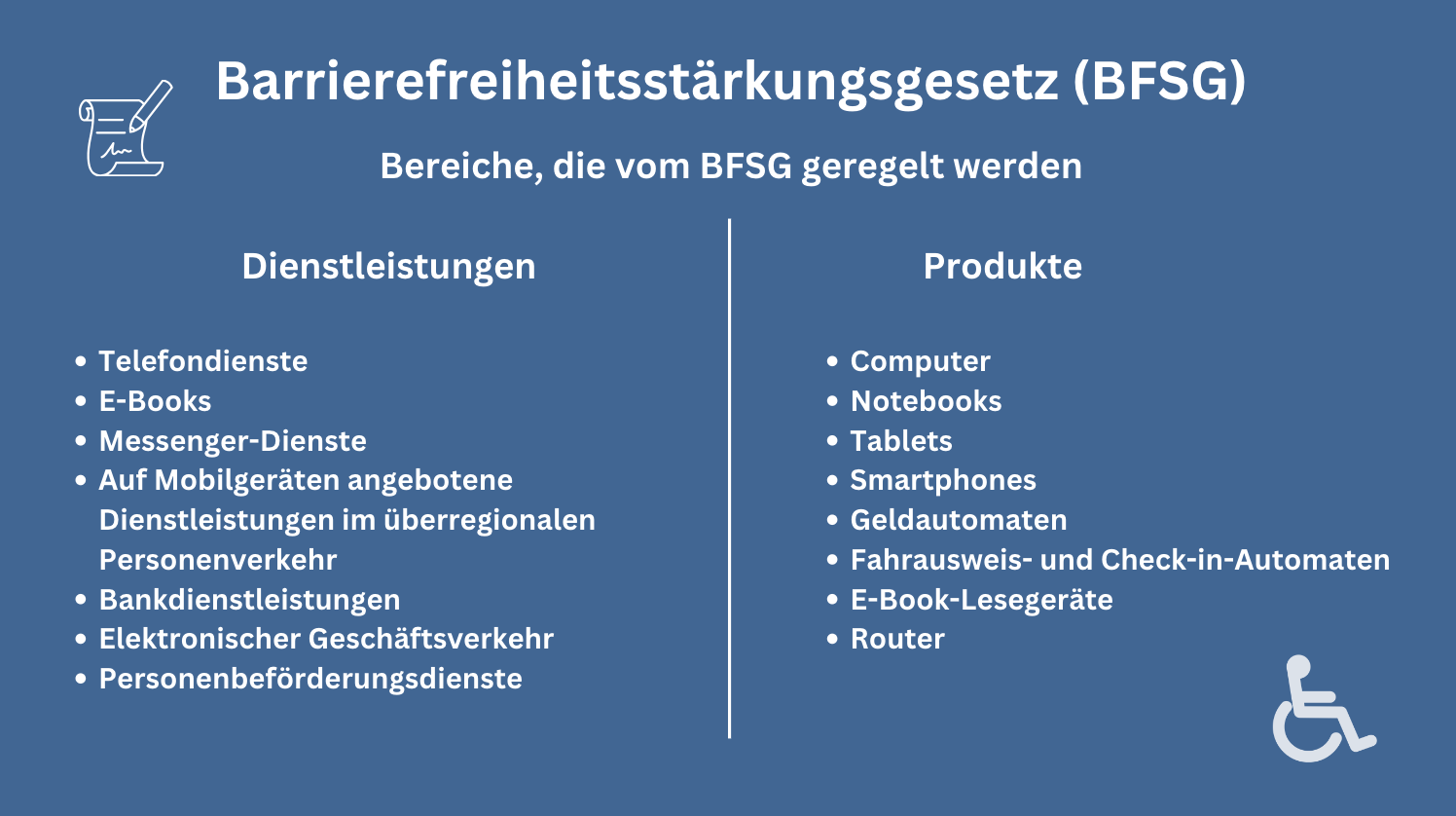

Das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) enthält vor allem Informationen zu den Barrierefreiheitsanforderungen bei Produkten und Dienstleistungen inkl. bestimmten Websites, Apps und Onlineshops. Es passt die bisherigen Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV), der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) und des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) an die Richtlinie 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 an.

Dieses Bild Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) Regelungen ist lizenziert unter CC BY-NC-SA 4.0 (externer Link)

Häufige Fragen zum BFSG

Die Abkürzung BFSG steht für den Kurztitel Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Der volle Name des Gesetzes lautet Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen und zur Änderung anderer Gesetze.

Ursprünglich sollte der Gesetzesname Barrierefreiheitsgesetz lauten. Da absolute Barrierefreiheit aber praktisch nicht erreichbar sein wird, hat man sich für Barrierefreiheitsstärkungsgesetz entschieden.

In Österreich heißt das Gesetz Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) (externer Link).

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) ist am 28. Juni 2025 in Deutschland in Kraft getreten. Es gilt für bestimmte digitale Produkte und Dienstleistungen, die nach dem 28. Juni 2025 (also ab 29. Juni 2025) in den Verkehr gebracht bzw. erbracht werden.

Das BFSG enthält Regelungen für bestimmte digitale Produkte und Dienstleistungen. Unter Dienstleistungen fallen auch bestimmte Webangebote. Mit dem »BFSG-Check« können Sie einfach prüfen, inwieweit das BFSG für Sie greift.

Produkte sind nach § 2 Nr. 2 BFSG ein Stoff, eine Zubereitung oder eine Ware, der oder die durch einen Fertigungsprozess hergestellt worden ist. Ausgenommen davon sind Lebensmittel, Futtermittel, lebende Pflanzen und Tiere, Erzeugnisse menschlichen Ursprungs oder von Pflanzen und Tieren, die unmittelbar mit ihrer künftigen Reproduktion zusammenhängen. So gilt das BFSG etwa für Computer, Geldautomaten, E-Books oder Fahrausweisautomaten. Vereinfacht kann man von Produkten mit digitaler Bedienung sprechen.

Daneben gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für digitale Dienstleistungen wie beispielsweise bestimmte Webseiten, E-Commerce, elektronische Tickets und mobilen Anwendungen wie Apps.

Fällt ein Produkt oder eine Dienstleistung innerhalb des Geltungsbereiches des BFSG, müssen Händler, Hersteller, Importeure und Dienstleistungserbringer die Barrierefreiheitsanforderungen erfüllen.

Private sowie rein geschäftliche (B2B) Angebote unterliegen nicht dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Allerdings muss es klar ersichtlich werden, dass es sich dabei um reine B2B-Angebote handelt und nicht an Verbraucher (im Sinne von § 2 Nr. 16 BFSG und § 13 BGB) verkauft wird.

Weitere Ausnahmen gibt es im BFSG für Kleinstunternehmen im Sinne von § 2 Nr. 17 BFSG, die im BFSG geregelte Dienstleistungen (inkl. Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr wie Onlineshops) anbieten (§ 3 Abs. 3 S. 1 BFSG). Kleinstunternehmen sind definiert als Unternehmen, die weniger als zehn Beschäftigte aufweisen und (!) einen maximalen Jahresumsatz von 2 Millionen Euro bzw. eine Jahresbilanzsumme von 2 Millionen Euro nicht überschreiten.

Beispiel: Wenn ein Frisör mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von unter 2 Millionen (also Kleinstunternehmen) online Produkte verkauft oder verbindliche Online-Terminbuchungen auf seiner Webseite anbietet, muss dessen Webauftritt nicht barrierefrei sein. Fallen die verkauften Produkte unter das BFSG, müssten diese selbst barrierefrei sein, da im Produktbereich die Ausnahme der Kleinstunternehmen nicht greift. Hier sind Kleinstunternehmen nur von den in §§ 16, 17 BFSG normierten Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten befreit.

Ansonsten können noch in Ausnahmefällen eine aktuelle unverhältnismäßige Belastung nach § 17 BFSG in Verbindung mit Anlage 4 BFSG (Vergleich Nettokosten, Nettoumsatz, Vorteile) oder eine grundlegende Veränderung nach § 16 Abs. 1 BFSG vorliegen.

Fällt ein Wirtschaftsakteur nicht in die in § 1 Absatz 3 BFSG aufgezählten relevanten Dienstleistungen oder erzeugt kein für das Gesetz in § 1 Absatz 2 BFSG relevantes Produkt, muss er die Regelungen des BFSG nicht beachten.

Dennoch ist es möglich, dass der Anwendungsbereich des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes in den kommenden Jahren auf weitere Produkte und Dienstleistungen ausgeweitet wird. Dies war einer der Hauptkritikpunkte im Gesetzgebungsverfahren im Rahmen der externen Stellungnahmen.

Die Mitarbeiterzahl wird auf Art. 5 der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (2003/361/EG) ermittelt aus der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE). Das heißt der Anzahl der während eines Jahres beschäftigten Vollzeitarbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte, Zeitarbeitskräfte und Saisonarbeiter werden nur entsprechend ihres Anteils an den JAE berücksichtigt. Auszubildende und Mitarbeiter im Mutterschafts- oder Elternurlaub sind nicht zu berücksichtigen.

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz regelt auch die Barrierefreiheit von Websites bestimmter Branchen und generell Websites „im elektronischen Geschäftsverkehr“.

Ausdrücklich erwähnt sind die Branchen-Webseiten von Banken, Online-Banking, Bankdienstleistungen, Personenbeförderungsdiensten im Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr (ausgenommen ist hier nur der Regionalverkehr) und Telekommunikationsdiensten.

„Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr“ ist § 2 Nr. 26 BFSG definiert. Das erfüllen Online-Shops und E-Commerce (auch wenn die verkauften Produkte selbst nicht in den Anwendungsbereich des BFSG fallen) und Websites, die einen Vertragsschluss online anbieten, also Online-Buchungen wie etwa Hotel- und Reisebuchungen, Gutscheinbestellungen.

Daneben sind auch elektronische Dienstleistungen erfasst, die „auf individuelle Anfrage eines Verbrauchers im Hinblick auf den Abschluss eines Verbrauchervertrags (elektronisch) erbracht“ werden. Durch diese unbestimmte Formulierung wird die Abgrenzung des Geltungsbereichs im Einzelfall der Rechtspraxis überlassen.

„Elektronischer Geschäftsverkehr“ ist im Gesetz in § 2 Nr. 26 BFSG definiert. Das sind digitale Dienste, die über Webseiten und über Anwendungen auf Mobilgeräten angeboten werden und elektronisch und auf individuelle Anfrage eines Verbrauchers im Hinblick auf den Abschluss eines Verbrauchervertrags erbracht werden.

Nach sprachlichem Verständnis fallen darunter der Verkauf oder Erwerb von Waren oder Dienstleistungen über das Internet wie bei klassischen Bestell- oder Kauffunktionen bei Online-Shops. Ob die Auslieferung/ Erbringung online oder offline erfolgt, spielt keine Rolle. Ob kostenlose Angebote noch unter „Geschäftsverkehr“ fallen, kann man diskutieren.

§ 2 Nr. 26 BFSG umfasst weiter digitale Angebote, die „auf individuelle Anfrage eines Verbrauchers im Hinblick auf den Abschluss eines Verbrauchervertrags“ elektronisch erbracht werden. Durch den weiten Wortlaut kann die Abgrenzung im Einzelfall schwierig werden. Jede geschäftliche B2C-Webseite mit digitalen Kommunikationstools wie einem Anfrageformular für eine individuelle, konkrete Anfrage könnte diese Kriterien dem Wortlaut nach erfüllen, sofern man elektronisch erbracht als erfüllt sieht.

In den Leitlinien für die Anwendung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wird dazu ein Terminbuchungstool als Beispiel genannt. Kann man demnach online auf einer Webseite einen konkreten Friseur-Termin buchen (auf individuelle Anfrage eines Verbrauchers im Hinblick auf den Abschluss eines Verbrauchervertrags) und erfolgt dieser Vorgang komplett digital (elektronisch erbracht), dann erfüllt diese Webseite vermutlich die Kriterien für Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr – obwohl der eigentlich angestrebte Vertrag erst später finalisiert und damit abgeschlossen wird.

Eine weitere Auslegungshilfe hierzu bietet die Gesetzesbegründung zum BFSG (Drucksache 19/28653) auf Seite 65: „Dabei sind jedoch nur die Webseiten oder die mobilen Anwendungen der Dienstleistungserbringer erfasst, durch die den Verbrauchern die Angebote vorgestellt werden sowie Buchungen und Zahlungen getätigt werden können.“

Die Erwägungsgründe der dem BFSG zugrundeliegenden Richtlinie EU 2019/882 schaffen hierzu keine weitere Klarstellung, sprechen nur allgemein von Ferndienstleistungen, die elektronisch und auf individuelle Anfrage erbracht werden, ansonsten von Online-Verkauf und in Anhang 1, Abschnitt IV g) von Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr (E-Commerce), was allenfalls für eine enge Auslegung spricht.

Eindeutig ist, rein informative Webseiten mit nur allgemeinen Kontaktdaten erfüllen die Kriterien nicht. Letztlich werden erst Marktüberwachungsbehörde sowie Gerichtspraxis diesen rechtlich unbestimmten Bereich konkretisieren. Auch die Bundesfachstelle Barrierefreiheit verweist in ihren Beratungen hierauf.

Es gibt nur barrierefrei oder nicht. Jedoch muss nur der (abgrenzbare) Bereich barrrierefrei sein, für den das BFSG gilt. Dieses spricht im Web-Bereich vereinfacht von digitalen Diensten, die über Webseiten (…) angeboten werden und impliziert demnach eine Trennung von Dienstleistung und Webseite. Wenn beispielsweise eine B2B-Webseite zusätzlich einen abgrenzbaren B2C-Online-Shop beinhaltet und man davon ausgeht, nur dieser E-Commerce-Bereich falle unter das BFSG, dann müsste nur dieser Teil barrierefrei sein. Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit erweitert diese Zugänglichkeit auf den Einstieg und den Weg zum Online-Shop etwa über die Navigation der restlichen/ kompletten Webseite. Ähnliches gilt auch bei rein redaktionellen Bereichen (Blog, Magazin, etc.) und der Vorstellung des eigentlichen Produkt- oder Dienstleistungsangebotes, soweit die abgrenzbaren redaktionellen Bereiche nicht unmittelbar auf den Abschluss von Verbraucherverträgen abzielen.

Im Anwendungsbereich des BFSG dürfte damit praktisch häufig die komplette Webseite bzw. der komplette Online-Shop barrierefrei sein müssen, soweit keine Ausnahmen greifen.

Online-Shops und Webseiten fallen nicht unter „Dienstleistungen unter dem Einsatz von Produkten“. Dienstleistungen unter dem Einsatz von Produkten sind etwa Reparaturdienstleistungen. Diese dürfen auch nach dem Stichtag (bis 2030) die Dienstleistung mit Produkten erbringen, die ab dem 28.06.2025 barrierefrei sein müssten, wenn sie diese Dienstleistung auch schon vorher rechtmäßig mit diesen Produkten erbracht haben.

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz fordert Maßnahmen, die Menschen mit den unterschiedlichsten Einschränkungen den Zugang zu Information bzw. Dienstleistungen ermöglichen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Richtlinien obliegt dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit der Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz.

Das BFSG verweist auf „harmonisierte Normen“ (vgl. § 4 BFSG) und auf „technische Spezifikationen“ (im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 d BFSGV, vgl. auch § 2 Nummer 20 BFSG). In Bezug auf digitale Barrierefreiheit lässt sich daher auf die EN 301 549 verweisen. Diese Europäische Norm verweist in Abschnitt 9 („Web“) auf die Anforderungen der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in den Stufen A + AA. Derzeit verweist man noch auf die Version 2.1, künftig wird das auf die aktuelle Version 2.2 (mit 6 zusätzlichen Anforderungen) angepasst. Das BFSG geht also mit Einhaltung der WCAG in den Stufen A + AA von Barrierefreiheit aus.

Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) des World Wide Web Consortiums (W3C) sind eine umfangreiche Sammlung von internationalen Standards zur barrierefreien Gestaltung unter anderem von Webinhalten. Diese gliedern sich in Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit.

Die konkreten Anforderungen dieser Richtlinien sind vielfältig und umfangreich. Dazu rechnen etwa Textalternativen für Bilder, Untertitel für Videos, ausreichende Schriftgrößen, ausreichend Farb-Kontrast, eine klare, verständliche Navigation, inhaltliche Tastaturbedienbarkeit, überspringbare Abschnitte, sichtbarer Tastaturfokus, Nutzbarkeit bei 200% Zoom, ausreichend große Klickbereiche, deskriptive Seitentitel, logisch gegliederte Überschriften und ausagekräftige Linktitel sowie Auszeichnungen für assistive Technik wie Vorlese-Lösungen, siehe WCAG Checkliste auf deutsch. Das ist mitunter technisch anspruchsvoll.

Erreicht man diese Kriterien nicht vollumfänglich, ist die Webseite nicht automatisch nicht barrierefrei im Sinne des Barrierefreiheitstsärkungsgesetzes. Das BFSG vermutet dann nur nicht deren Barrierefreiheit. Es ist letztlich im Einzelfall zu prüfen, wobei man sich wieder an diesen Kriterien orientieren dürfte.

Externe Erweiterungen, Plugins implementieren via Code ein Overlay mit zahlreichen Funktionen in Richtung Barrierefreiheit, dürften die umfangreichen Kriterien nicht immer vollständig erfüllen und genügen dann nicht den Anforderungen. Das bestätigt auch die Einschätzung der Überwachungsstellen des Bundes und der Länder für die Barrierefreiheit von Informationstechnik (zur Quellenangabe springen). Anderslautende Werbeaussagen solcher Anbieter wurden bereits vereinzelt juristisch „korrigiert“ (zur Quellenangabe springen).

Daher sind externe Erweiterungen, die in die Webseite oder den Online-Shop eingebunden werden, meist keine gesetzlich ausreichende Lösung. Dazu varrieren die genutzten Erweiterungen und Funktionen von Website zu Website und sind selbst oft nicht barrierefrei zu bedienen. Betroffene Nutzer stehen diesen Lösungen daher ebenfalls kritisch gegenüber.

Ja. Muss eine Anwendung barrierefrei sein, schreibt Anlage 3 zu §§ 14, 28 BFSG einige Informationen zur Barrierefreiheit vor. Diese müssen auch selbst barrierefrei sein.

Das BFSG schreibt nur wenige Inhalte vor und fordert deutlich weniger obligatorische Angaben wie der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1523 der Kommission vom 11. Oktober 2018 für öffentliche Stellen (dort mit Mustererklärung). Für mehr Informationen hierzu, siehe Pflichtinhalte und häufigen Fragen zur Barrierefreiheitserklärung.

Die Information muss auf deutlich wahrnehmbare Weise angebracht werden wie in den Allgemeinen Geschäftsbedigungen oder analog den Verweisen auf Impressum und Datenschutzerklärung. Eine genaue Bezeichnug ist nicht vorgegeben.

Nein. Generell ist eine Informationsbereitstellung über mehr als einen sensorischen Kanal (Zwei-Sinne-Prinzip) rein textlicher Inhalte an einigen Stellen im Gesetz und der Verordnung dazu geregelt – vor allem für betroffene Produkte.

Für Online-Shops und Webseiten als Dienstleistungen im Sinne des Gesetzes definiert beispielsweise § 12 BFSGV die grundlegenden Anforderungen genauer: § 12 Nr. 2 BFSGV beinhaltet hier das Zwei-Sinne-Prinzip, konkretisiert in § 12 Nr. 2 e) BFSGV, dass sich die textlichen Inhalte „zum Generieren alternativer assistiver Formate durch den Verbraucher eignen“ müssen. Eine barrierefreie Webseite muss sich also „nur“ sinnvoll vorlesen lassen durch assistive Technologien wie Screenreader oder entsprechende Browserfunktionen. Auch die amtliche Begründung fordert „nur“ ein Zugänglichmachen in einer akustisch wahrnehmbaren Form und führt als Beispiel (!) eine Audiodatei an. Will man bereitstellen im Sinne des Gesetzes damit noch nicht als erfüllt ansehen, könnte man die Vorlesefunktionen der Browser (Browser Speech Synthesis API bzw. Text-to-Speech, kurz TTS) zusätzlich via Funktion aufrufbar machen.

Eigene Vorlesefunktionen sind gesetzlich so nicht gefordert, auch in den relevanten WCAG Richtlinien nicht. Zudem gibt es generelle Einwände gegen solche Plugin-Funktionen. Denn deren Nutzung setzt Lesefähigkeit voraus. Auch erfüllen solche Vorlesefunktionen nicht automatisch die Anforderungen an Verständlichkeit. Denn viele dieser Lösungen sind selbst nicht barrierefrei oder belegen gewohnte Funktionen für Nutzer mit assistierender Technik.

Ja. Enstprechende Gesetze der Länder regeln dies. In Bayern beispielsweise seit 1. August 2023 die Bayerische Digitalverordnung (BayDiV), zuvor die Bayerische E-Government-Verordnung (BayEGovV). Diese Landesgesetze verweisen für die Anforderungen der Barrierefreiheit auf § 3 Abs. 1 bis 4 und § 4 der BITV (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) 2.0, die auf der Grundlage von § 12d BGG (Behindertengleichstellungsgesetz) erlassen wurde.

Die BITV 2.0 verweist auch auf die Anforderungen der EN 301 549 (3.2.1). Diese Europäische Norm verweist in Abschnitt 9 („Web“) auf die Anforderungen der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) in den Stufen A + AA. Derzeit verweist man noch auf die Version 2.1, künftig wird das auf die aktuelle Version 2.2 angepasst.

Die BITV fordert darüber hinaus noch 38 weitere Kriterien wie Zusammenfassung der Inhalte und Navigierbarkeit in Leichter Sprache, Gebärdensprache auf der Startseite (außer für Städte und Kommunen), barrierefreie PDF-Dokumente und eine definierte Erklärung zur Barrierefreiheit. Für Startseite, Navigation und interaktive Funktionen sollen möglichst die Kriterien der WCAG mit Konformitätsstufe AAA eingehalten werden, wenn nicht belastbare Gründe dagegen angeführt werden können.

Für Produkte sind die Anforderungen klar geregelt: Informationsbereitstellung über mehr als einen sensorischen Kanal (Zwei-Sinne-Prinzip) wie Vorlesen rein schriftlicher Informationen, Kontraste und Schriftgrößen sind so gewählt, dass auch Personen mit eingeschränkter Sehkraft die Informationen verständlich wahrnehmen könne, Beschreibung der Benutzerschnittstellen sowie der Handhabung des Produkts, Informationen auf Produktverpackungen und Anleitungen wie Gebrauchsanweisungen müssen in mehr als einem sensorischen Kanal zur Verfügung stehen und für sehbehinderte Personen verständlich sein (Schriftgröße, Kontrast, Zeilenabstand etc.), Bedienung, Steuerung und Kommunikation muss über mehr als einen sensorischen Kanal möglich sein, Größe, Helligkeit und Kontrast der visuellen Elemente muss individuell einstellbar sein.

Alternative Farben müssen zur Verfügung stehen, Manuelle Bedienung des Produkts muss auch mit geringer Feinmotorik möglich sein, Anpassbare Lautstärke, E-Book-Reader benötigen eine Sprachausgabe.

Im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sind Übergangsfristen für Dienstleistungen unter dem Einsatz von Produkten und Selbstbedienungsterminals geregelt.

Betroffene Webseiten und Online-Shops fallen nicht unter diese Übergangsfristen und müssen ab dem 29. Juni 2025 barrierefrei gestaltet sein.

Dienstleistungen, die nur mithilfe von Produkten, die in den Anwendungsbereich des BFSG fallen, erbracht werden können, dürfen bis 27. Juni 2030 weiterhin mit diesen Produkten erbracht werden, d.h. es gibt eine Übergangsbestimmung von 5 Jahren. Nicht barrierefreie Selbstbedienungsterminals bleiben bis zum Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer bestehen – maximal jedoch bis 2040. Hier gilt also eine Übergangsfrist von 15 Jahren.

Inhalte, die als zeitbasierte Medien gelten (z.B. Aufgezeichnete Audio– oder Video-Dateien), müssen nicht barrierefrei gestaltet werden. Ebenso wie Inhalte, die nach dem 28. Juni 2025 nicht mehr überarbeitet oder aktualisiert werden. Der Fokus liegt hierbei darauf, dass der ganze Shop bzw. die ganze Webseite als eine Art Archiv ruhen muss, nicht nur einzelne Bereiche oder Beiträge nicht mehr überarbeitet werden.

Zum einen ist gesetzlich ein Melde- und Monitoring-System für die Einhaltung des BFSG durch die Marktüberwachungsstelle der Länder vorgesehen. Bei Verstößen und Nicht-Einhaltung werden Bußgelder verhängt. Letztlich kann die Abschaltung der Webseite, des Online-Shops drohen.

Da viele Regeln des BFSG zur Stärkung des Wettbewerbs im Binnenmarkt eine Marktverhaltensregel nach § 3a UWG darstellen könnten, sind Verstöße dann wettbewerbswidrig und können von Mitbewerbern sowie nach Behindertengleichstellungsgesetz anerkannten Verbänden und Einrichtungen in Deutschland kostenpflichtig abgemahnt werden.

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Gesetzgebungsverfahren zum BFSG

- 28. Juni 2025:

Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen und zur Änderung anderer Gesetze, kurz Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, tritt in Kraft. - 22. Juli 2021:

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen wird vom Bundestag beschlossen. - 24. März 2021:

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen. - 01. März 2021:

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen.

Quellen, weiterführende Links

- https://bfsg-gesetz.de/check/, zuletzt abgerufen am 29.06.2025.

- https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz.html (externer Link), zuletzt abgerufen am 01.06.2023.

- https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-umsetzung-der-richtlinie-eu-2019-882-des-europ%C3%A4ischen-parlaments/275933 (externer Link), zuletzt abgerufen am 22.05.2025

- https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Fachwissen/Produkte-und-Dienstleistungen/Barrierefreiheitsstaerkungsgesetz/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz_node.html (externer Link), zuletzt abgerufen am 20.06.2025.

- https://www.barrierefreiheit-dienstekonsolidierung.bund.de/Webs/PB/DE/gesetze-und-richtlinien/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz/barrierefreiheitsstaerkungsgesetz-node.html (externer Link), zuletzt abgerufen am 13.06.2024.

- https://bitvtest.de/blog/detail/der-european-accessibility-act-und-die-umsetzung-in-deutschland (externer Link), zuletzt abgerufen am 30.06.2025.

- https://kontrastrechner.de/ (externer Link), zuletzt abgerufen am 04.02.2025.

- https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/verordnung-zum-barrierefreiheitsstaerkungsgesetz.html (externer Link), zuletzt abgerufen am 20.01.2025.

- https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2022/leitlinien-fuer-die-anwendung-des-barrierefreiheitsstaerkungsgesetzes.htm (externer Link), zuletzt abgerufen am 20.01.2025.

- https://www.bfit-bund.de/DE/Publikation/einschaetzung-overlaytools.html (externer Link), zuletzt abgerufen am 02.04.2025.

- https://www.heise.de/news/Barrierefrei-dank-KI-Geldstrafe-fuer-Accessibe-Plugin-10229265.html (externer Link), zuletzt abgerufen am 02.04.2025.